© matka All rights reserved.

【朝のコーヒー、午後のお茶】眉間に皺寄せ漫画を読み解く『The British Character』

このところ、イギリスの風刺漫画本をよく眺めている。

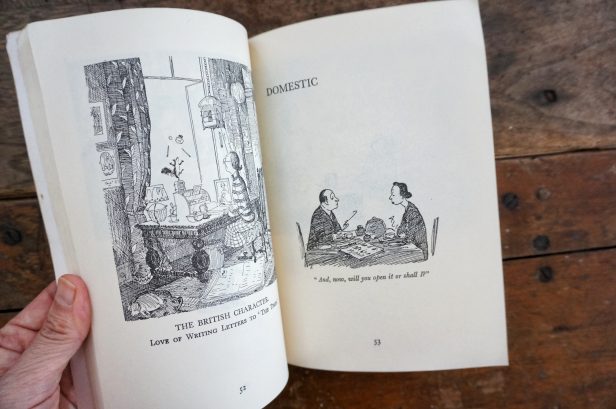

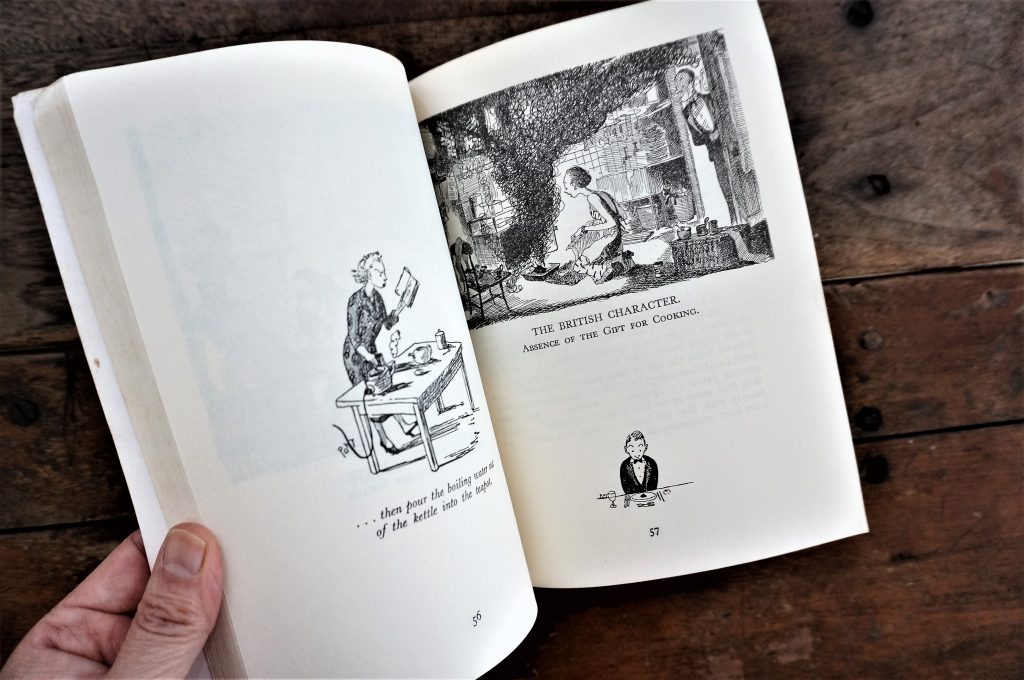

『The British Character(イギリス人の特徴)』と題したこの本は、1ページに1イラストしか掲載されていない一コマ漫画本だ。しかし1ページ読むのにとてもとても時間がかかるときがある。理由は

何がオチなのか全然分からない

コマが多いから。

何分間も眉間にしわを寄せ、渋い顔をしてじっと眺めているときもある。

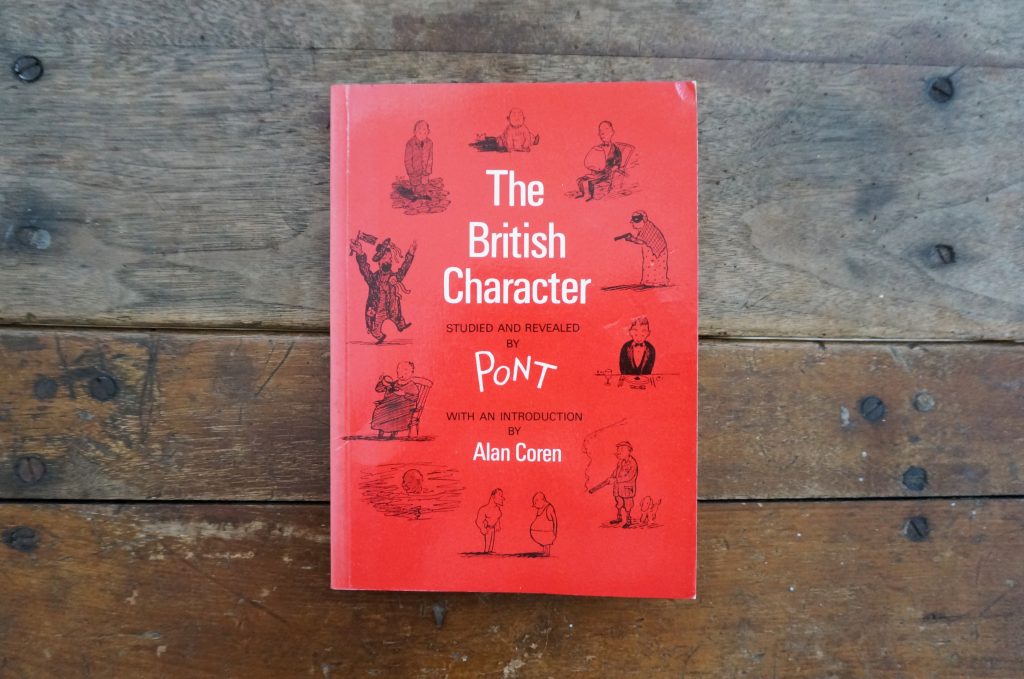

この本は少し前にネット経由で古本屋さんから購入した。初版はCollins社刊の1938年(82年前!)だが、私が購入したのはElements Book Ltdが1982年刊行のもの。

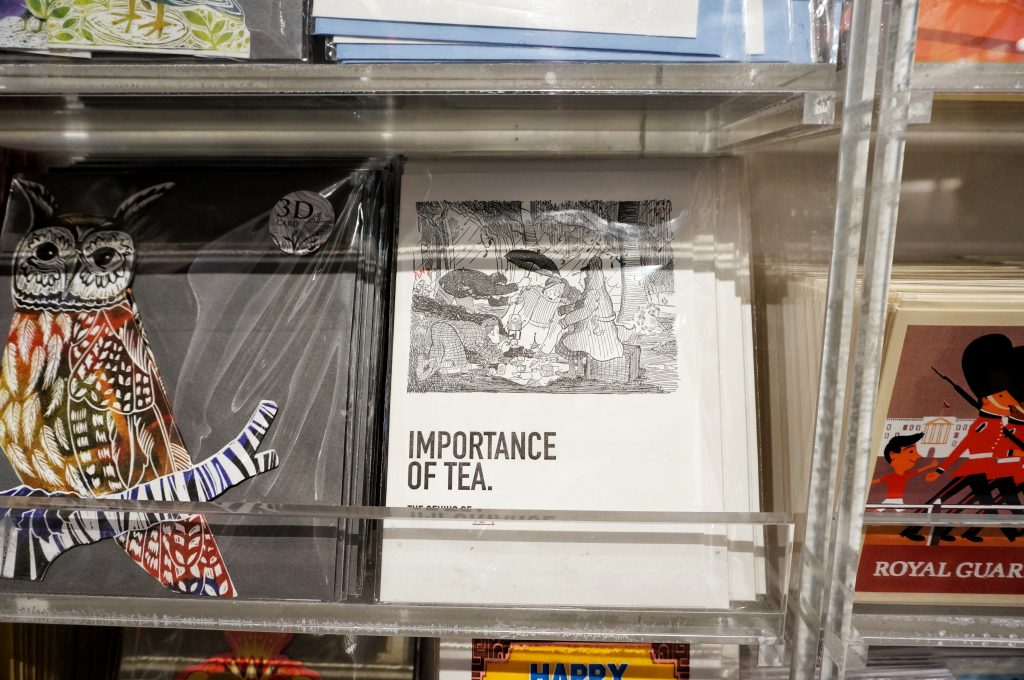

この本を買ったきっかけはヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)のショップで見かけた1枚のグリーティングカードだった。

ミュージアムショップは大好きな場所です。

↑気の利いたものが色々見つけられるので、ミュージアムショップは大好きな場所です。

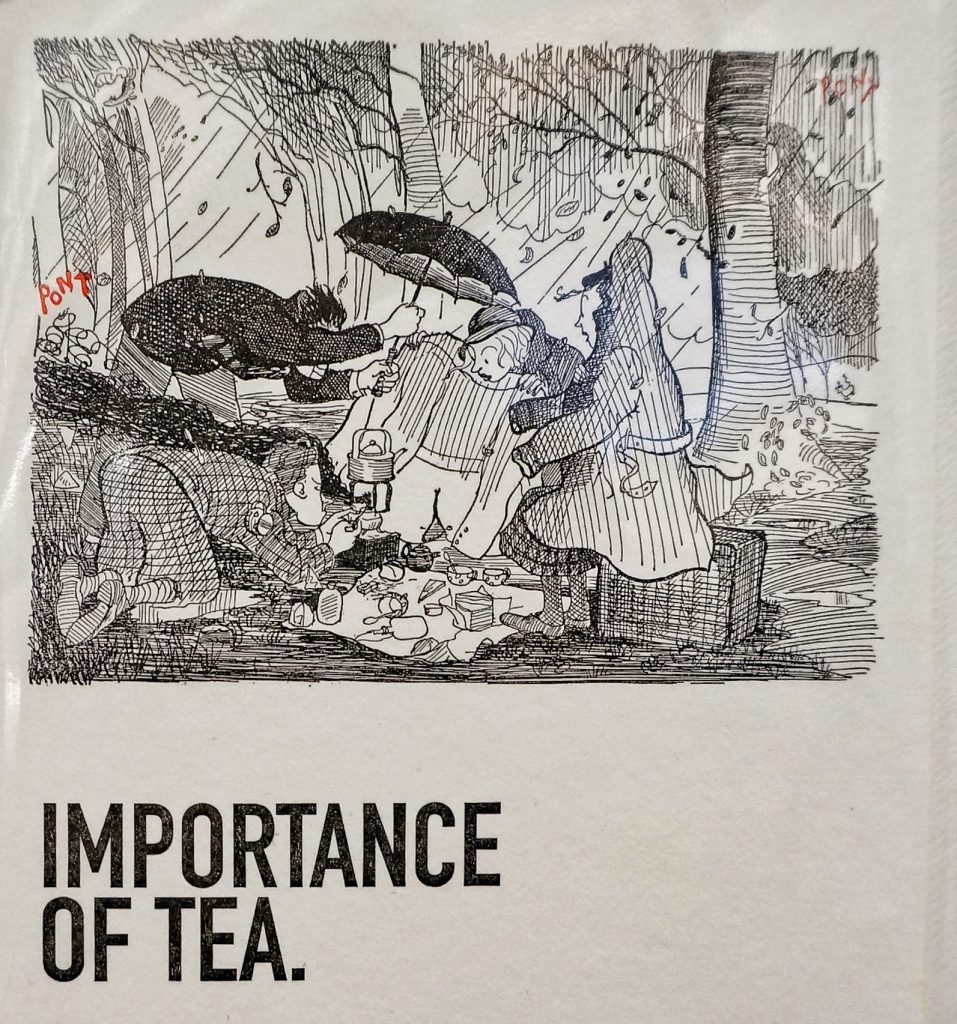

見つけたのはこちらのカード。

フクロウの絵ではなくて右の白いカード↑を見てください。

雨風吹きすさぶ公園と思わしき場所でピクニックをしている人たち。普通なら即撤退しそうな状況なのだけれど、それでも何とか熱々の紅茶を飲もうと格闘している姿を描いている。

そこに

「Importance of Tea (紅茶の重要性)」

というコピーが添えられている。

「こんなにまでして紅茶が飲みたいか、イギリス人!(笑)」(でも、そうなんだよね~きっと、フフフッ♪)

このイラスト&コピーを見た人は、そんなことを心の中で思うのだろう。棚の前で、皆さん同様に小さく「ププッ」と笑っていた。

イギリス人の紅茶好きを揶揄した辛口ジョークが洒落ているし、何とも小気味良い。 ニンマリさせてもらったお礼もかねて、購入して持ち帰った。

===

さて家でこのカードをよくよく見てみると、左に「Pont」と赤い字で書かれている。

彼がこの絵を描いた人なのだろうか?

少し調べてみた。

「Pont(ポント)」は風刺漫画家グラハム・レイドラー(Graham Laidler、1908–1940年)のペンネーム。イングランドの北の町、ニューカッスルの出身。32歳で急性灰白髄炎(ポリオ)で亡くなった、早世の人だ。漫画家として活動したのはたった10年。しかし1937年から連載していた風刺雑誌「パンチ(Punch)」で発表された作品の面白さ、ユニークさで知られ、現在も多くのイギリスの漫画家に影響を与え続けている。

顔写真はコチラのようです。

短い生涯で残した作品は400、本は4冊出版されている。また「パンチ」の同僚漫画家だったバーナード・ハローウッドによる伝記も出ている。

柔らかな線も素敵だし、何と言ってもイギリスらしいピリッと皮肉を利かせた絵とコピーがいい。これはちょっと調べてみたいなあ…と思い、1冊古本を購入した…というのがことの次第だ。

以来、毎日仕事がひと段落するたびに温かい紅茶をいれ、1ページずつ眺めているのだが、私程度の英語力ではなかなかサクサク読み進めることができないでいる。

普段、ただ生活している分には英語で困っていないものの「これってお手上げ!」と思うぐらい全然理解できないこともまだまだある。代表格は

①食事会やパーティ等、イギリス人が複数集まっている中で交わされるジョークまじりの会話

②専門知識が必須の会話

の2つだ。

②はあきらめがつくが、①は毎回「ツ、辛い…」と思う。わかったふりして笑ってみたり、ひたすら時間が過ぎるのを待つ「辛抱の時間」を強いられる。その時は「ああ、もっと英語頑張らねば」と力強く決意するのだが、すぐに忘れてしまう。ダメなワタクシだ。

Pontの漫画は①にやや似ている。ウィットに富みすぎていて、何が面白いのかすぐには解読できないものも多いのだ。でも絵の魅力に加え、「何らか面白いオチがある」ことは分かっているので、時間を掛けて何とか読み解こうとしている。

クロスワードパズルみたいともちょっと思う。お茶をすすりつつ眉間にしわを寄せてじ~っと考えてみる。仕事合間のブレイクにはあまりなっていない気もするが「アッ!」と分かった時の嬉しさと、「イギリスらしいブラックさだわぁ」と思わず笑ってしまう楽しみがある。

===

本のタイトルどおり『イギリス人の特徴』を描いた風刺なので、「イギリス人がこうなった」背景の物語もあるのがまた興味深い。

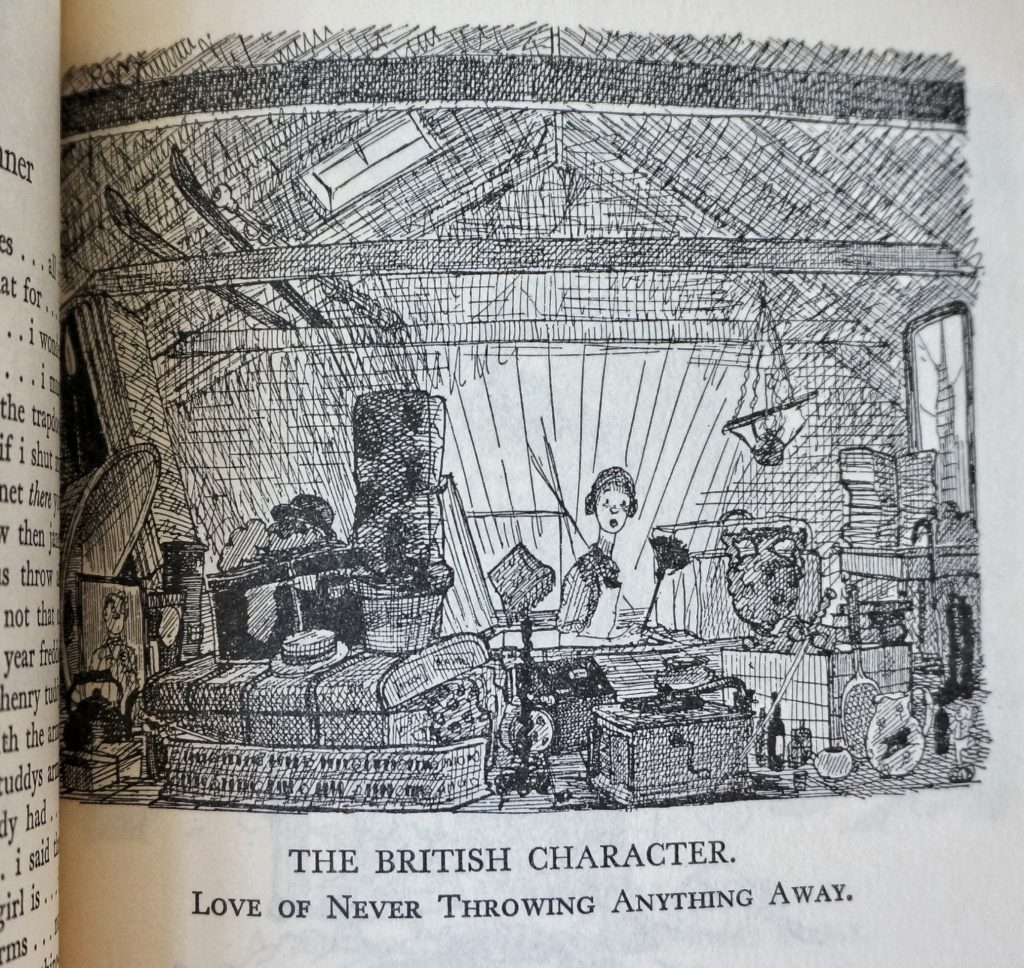

「何も捨てたくないのよ」

物にあふれる屋根裏部屋でハタキを掛ける女性。古い家具や雑貨を愛する文化と、物を捨てないイギリス人の習性の両方をこの一コマとコピーでからかっている。

イギリス人のアンティーク愛は並大抵ではない。でもこの「アンティーク愛」っていつ頃からなのだろう?と思うことがあった。1930年代の雑貨類は現在「ヴィンテージ」「アンティーク」として愛されているが、1930年代当時も同じだったことが改め分かる。

そしてイギリス人は本当に物を捨てない。壊れても直して使う。だから物がどんどん増える。

この絵からはイギリスの家の構造も垣間見える。イギリスには長屋型の家、フラット(マンション)も多いが、長屋であってもフラットであっても最上階を所有している家には、切妻屋根の下部分の「屋根裏(ロフト)」がある。この部分を改装(ロフト・コンバージョン)して部屋として使う場合もあるが、この漫画の家は物置として使っている。

↑こちらはロフトコンバージョンしたお家ですね。ロフト改装を専門にしている業者もたくさんあります。

以前住んでいた家(借家)にもロフトがあったので、荷物をたくさん置けて重宝していた。

私は現在3階建てマンションの2階に住んでいるので屋根裏はない。ここ数年「屋根裏か、小屋のおける庭があれば収納問題が一気に片付くのに…」と考えるようになった。それも含め、このイラストを見て「いいなあ、屋根裏のある家」と思ったりもした。

===

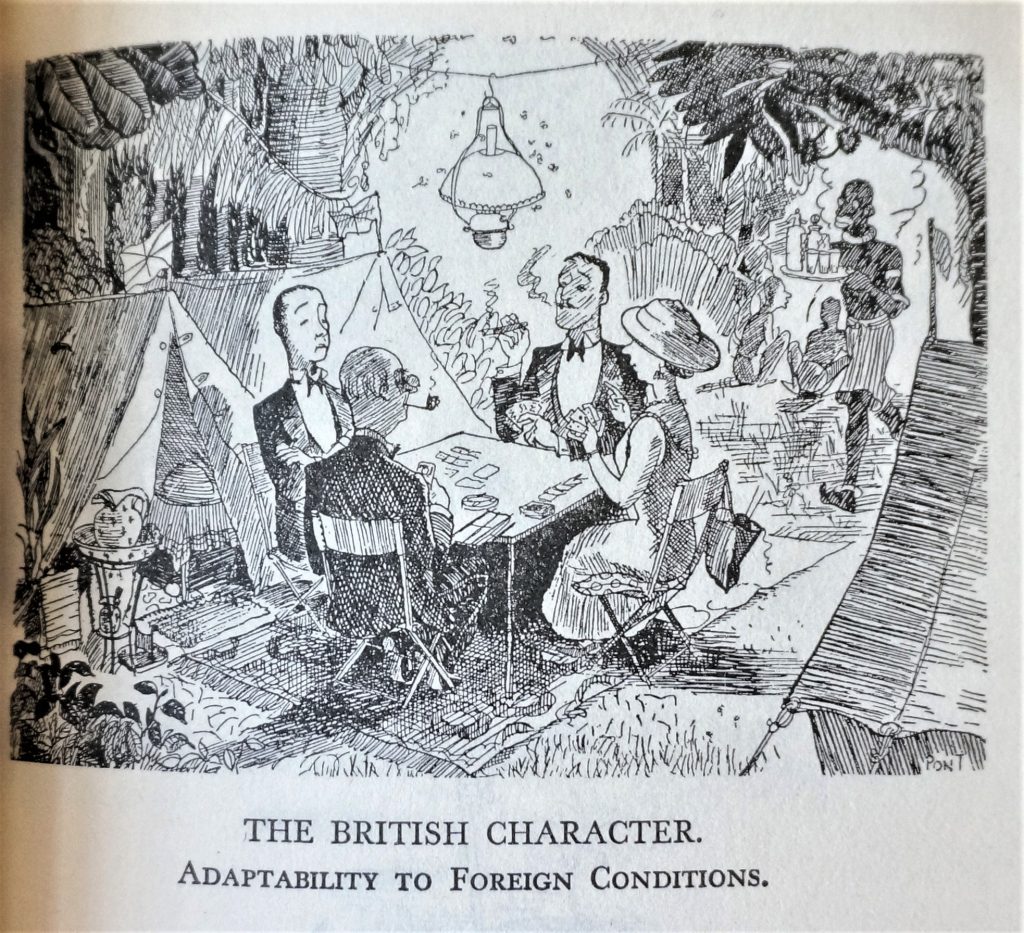

コチラ↓は「風刺」の心意気を感じる作品。

「海外環境での適応性」

植民地なのだろうか。アフリカ?と思わしき場所でもテーブルにクロスを敷き、タキシード姿でカードゲームをしているイギリス人の紳士淑女。「ここでわざわざこんな事をしなくてもよさそうなのに…」という絵だ。

「郷に入らば郷に従え」を植民地であまりしなかった大英帝国気質を揶揄っている。

イギリスに暮らす中で「大英帝国気質」を感じることは正直あまりない。私自身が移民だからそう感じるのかもしれないが、現在イギリスにはあまりにもたくさん外国人が住んでいる。イギリス人は他人にあまり介入しないので、外国人たちが各々持ち寄った文化もそれなりに楽しめるコスモポリタンな土壌があるからだ。

でもそれは案外新しい文化なのかもしれない…とこの絵を見てふと思った。

多様性を大事にしつつも、階級社会やスノッブ文化も捨てきれないでいるイギリス。その負の部分を批判的に描いているのが面白いな、と思う。

==

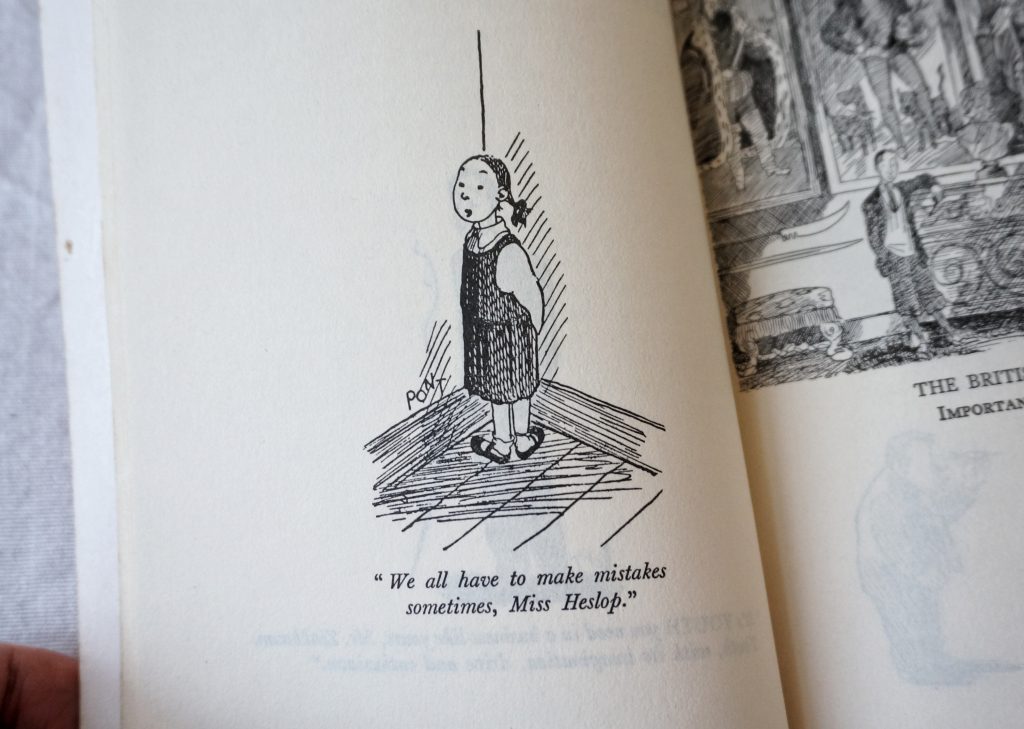

ページに小さく描かれたイラストもいちいち面白くて、細かいところも見てしまう。

例えばこの子↓。

「ヘスロップ先生、人は誰でも、時には間違いをおかすものなんですよ」

何らか悪さをしたのだろう。教室の角を向いて立たされている女の子が教師に口答えしている様子。こういう大人顔負けのこまっしゃくれたことを言う生意気な子供、イギリスには本当に多い。口が立つというか、ひるまないというか(笑)。

===

どれだけ眺めても解読不能なページには付箋をつけておく。あとでイギリス人に聞いて答え合わせし、一緒に笑えたらそれはそれで楽しそうだ。

古本屋で探せばこの本以外の3冊も、そして伝記も手に入りそうだ。1冊ずつ集め、1ページずつ読解し、まだまだ知らない、そして知ったかぶりしているだけのイギリス文化の奥底を覗いていきたいと思っている。

この本を眺めるときはコーヒーではなくて紅茶がいい。イギリス文化を目から口から香りから楽しんでいる気持ちになれるから。

↑左ページは、電気ケトルで手順を見ながら紅茶をいれている女性の絵。1930年代に電気ケトルがあったなんて…。

さて、今から紅茶をいれて、一コマ解読しましょうかね。

【podcast315】私の日常を彩ってくれた人、ニクヨさん

今年、私の日常をたのしいyoutubeで彩ってくれたのは、以前ポッドキャストで話しました「佐藤ミケーラ倭子さん」とそして今回お話しする「肉乃小路ニクヨさん」でした。在宅仕事のお供に音声だけ聞いてることが多いのですが、話の内容はもちろん、広げ方や収め方、声のトーンなどすごく魅力的ですっかりファンになってしまいました。憧れを込めてあれこれ話してみました。

【podcast313】突然のエンドロールに「!?」となる「ハシゴ外され系」映画について

映画館で、終盤「これからどうなるんだろう」と思った矢先、急にエンディングクレジットが流れて「お、終わり?」となった経験はありますでしょうか。そんなエンディングを私は「ハシゴ外され系エンディング」というカテゴリーにしています。そんな映画たちについてあれこれ話しています。

【podcast312】日本初・女性首相誕生→イギリスでの「個人周りの反応」

残念ながら、高市政権が発足してしまいました😿この人だけには首相になってほしくなかったよ…と遠くから😢涙するわたくしフローレンスでございます。

【podcast311】今年は昭和100年と言うけれど…昭和ってかなり酷い

先日、NHKの像の世紀バタフライエフェクト「シリーズ昭和百年(3) 高度成長 やがて悲しき奇跡かな」を視聴して、映像で改めて見ると「昭和って酷いな!」と思わずにはいられませんでした。もちろん映像はある負の部分面を映したに過ぎませんが、「それにしても…」と思ってしまいます。